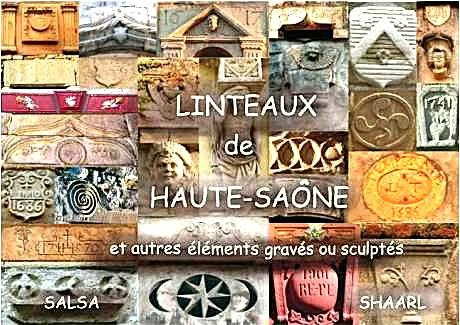

Souscription pour un livre sur les linteaux de Haute-Saône

22 thèmes, 486 pages,

et 2700 linteaux présentés

La SALSA (https://haute-saone-salsa.fr/) et la SHAARL (https://www.shaarl.com/), deux grandes sociétés d'histoire de Haute-Saône, lancent une souscription pour leur ouvrage commun relatif aux linteaux de notre département.

Bon de souscription ici : Linteaux de Haute-Saône

Nota bene : Cet ouvrage n'est pas publié par les éditions Franche-Bourgogne et ne devra être ni souscrit ni commandé à son adresse.

Inscription gratuite

Pour tous renseignements,

contacter Jean Hennequin à l'adresse mail suivante Chaigey@orange.fr ou au 06 30 57 07 44

Voir aussi :

Site de la SHAARL

Les recherches en cours et les publications en préparation

Franche-Bourgogne est engagée dans neuf gros chantiers de recherches historiques, les uns individuels, les autres collectifs. L’occasion nous est donnée de faire le point sur les travaux et d’annoncer les prochaines parutions.

- L’ouvrage de Sylvie Poidras, tiré de sa thèse de doctorat en histoire concernant les prénoms donnés aux nouveaux nés à la charnière des XVe et XVIe siècles, est désormais disponible (voir notre page "Librairie"). Il s’agit d’une comparaison entre la Franche-Comté et le pays de Vaud à l’époque de Calvin, qui s’opposa vigoureusement à l’attribution du prénom Claude, si caractéristique des Comtois et des pèlerinages catholiques à l’abbaye de Saint-Claude.

- De son côté, Paul Delsalle a consacré deux ans à la recherche d’une ouvrière des salines de Salins au XVIe siècle. Elle s’appelait Jeanne Meurdesoif, fille d’un boulanger originaire de la région d’Arras, et elle était employée comme « tirari de sel » au puits à muire, autrement dit à la petite saline de Salins. Le livre est également disponible (voir notre page "Librairie") .

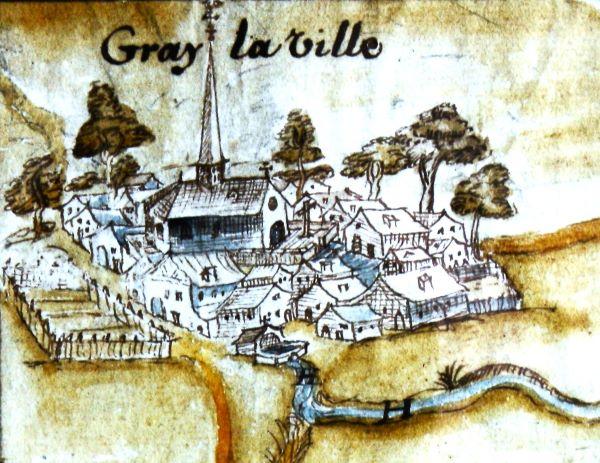

- Depuis plus de dix ans, nous travaillons sur les « tibériades », ces sortes de cartes ou de croquis tracés pour aider à résoudre un litige territorial, le plus souvent lié à un cours d’eau. Franche-Bourgogne a déjà publié cinq volumes contenant les tibériades et les documents qui s’y rapportent. Le sixième, et probablement ultime volume se termine. Il comportera l’édition des tibériades de la commanderie de Sales, de la région de Saint-Hippolyte, de la Sablonne, de Chaux-des-Crotenay, mais aussi le croquis de Voisey, la très grande tibériade de Morteau à Saint-Claude, véritable panorama de la chaîne jurassienne, ainsi que des compléments sur la tibériade de Mantoche.

- Entre temps pourrait paraître l’édition en néerlandais du livre Des paysans au temps de la poule au pot, sur les plateaux de la haute Saône, traduit par Victor Wijtenburg et Yda van der Gracht. De nombreux Belges néerlandophones et Néerlandais ont une résidence secondaire dans la région, notamment en Haute-Saône, et seront peut-être intéressés par ce livre qui tente de démontrer que les paysans ne vivaient pas en autarcie mais qu’ils étaient au contraire en contact avec les pays proches et lointains, notamment pour divers produits alimentaires venant souvent de très loin (huile d’olive, raisins de Corinthe, harengs de la Mer du Nord, épices d’Extrême-Orient et d’Afrique). La troisième édition en français est encore disponible.

- Pour l’année 2026, quatre livres sont d’ores et déjà prévus. D’abord celui sur les abbayes, contenant les Actes de la journée d’étude sur les abbayes « filles » d’Abondance (Grandvaux, Goailles, Villers-sous-Chalamont) et autres abbayes et prieurés comtois et jurassiens comme Luxeuil, Baume-les-Messieurs, Mont-Sainte-Marie ou Balerne. On y trouvera aussi un article sur le transfert de l’abbaye d’Ounans à Dole. Ce recueil sera dédié à la mémoire de Jean-Luc Mordefroid, ancien conservateur du musée de Lons-le-Saunier, spécialiste des chartreuses.

- Un autre chantier, commencé depuis plusieurs années, verra son achèvement : l’édition de la carte de Ferdinand de Lannoy, en 1579. Pour l’occasion, exceptionnelle, nous envisageons une édition en format à l’italienne. Le livre comportera l’édition de la carte, avec des gros plans sur tous les détails et une multitude d’informations sur la confection de la carte, les symboles qu’elle utilise, les localités qu’elle représente. L’étude cartographique sera complétée par une biographie de Ferdinand de Lannoy profondément corrigée et renouvelée.

- Camille Bodin nous offrira aussi le travail qu’elle prépare. Il s’agit d’une traduction et d’une édition de Pia carmina, un manuscrit aquarellé du XVIIe siècle, écrit en latin et illustré par Ambroise Le Camp, un chanoine de l’abbaye de Cysoing, en Flandre. Outre le texte traduit, les lecteurs et les chercheurs y trouveront la reproduction en grand format d’une centaine d’aquarelles représentant les villes des Flandres (terme utilisé à l’époque pour désigner toutes les provinces des anciens Pays-Bas), des grandes cités comme Bruxelles, Louvain, Malines, Lille et Arras, mais aussi de toutes petites villes comme Orchies ou Marchiennes. Comme chacun sait maintenant, la Franche-Comté était alors gouvernée depuis Bruxelles et de nombreux Comtois se rendaient en Flandre pour diverses affaires politiques (Bruxelles, Malines), financières (Lille), religieuses (Cambrai, Tournai, Arras, Montaigu), intellectuelles (Louvain), etc.

- Enfin, Franche-Bourgogne prépare déjà la prochaine journée d’étude, qui aura pour thème le bois et ses usages. Elle se tiendra à Salins (Jura) à la fin du mois d’avril prochain, réunira des archéologues, historiens, historiens d’art, conservateurs, et tout est mis en œuvre pour que le volume sur ce thème paraisse à la fin de l’année 2026.

BRAVO !

Pour la première fois de toute son existence, notre site à enregistré cette année plus de 2000 visites mensuelles : 2392 en mars 2025, 2430 en avril, 2736 en mai, et encore 2194 en juin 2025

Le record précédent en 2024, tous mois pris en compte, était de seulement 1420 visites (en mars 2024). Nous avons donc progressé d'un millier de consultations mensuelles (972 en mars, 1010 en avril, 1316 en mai et 1060 en juin).

Cette augmentation ponctuelle doit être replacée dans le cadre d'une progression régulière des visites du site :

- 10 000 environ en 2022

- 11 215 en 2023 (+10 %)

- 13 218 en 2024 (+17,9 %)

- 12 046 pour le premier semestre 2025.

Bravo et merci à vous, amis de Franche-Bourgogne et visiteurs du site, pour votre intérêt et votre fidélité !

Saint-André et Saint-Claude des Francs-Comtois à Rome

Saint-André et Saint-Claude des Francs-Comtois

La paroisse des Francs-Comtois à Rome

Le 6 février 2025, à Rome, la fin des travaux de restauration de l’église St André et St Claude des Francs-Comtois et sa réouverture ont été célébrées lors d’une messe solennelle présidée par le Cardinal Vicaire du diocèse de Rome, Mgr Jean-Luc GARIN, évêque de SAINT CLAUDE, représentant Mgr Bouilleret, archevêque de Besançon et Mgr Benoit RIVIÈRE, évêque d'AUTUN, ainsi que DON BREDA, Recteur de l'église.

L'église baroque du XVIIIe siècle était fermée depuis plusieurs années pour des travaux de restauration intérieurs et extérieurs d’un montant de 2 millions d’euros. Les peintures restau-rées représentent des scènes de vie des saints patrons de l’église et un superbe retable de 1730 a retrouvé sa place au-dessus du maître autel. Elle est située en plein centre historique de Rome, sur la place San Claudio. Trois prêtres français de la Communauté Saint Martin y seront ins-tallés en résidence.

Participaient également à cette célébration l’Ambassadrice de France au Vatican, Mme Flo-rence MANGIN, la Présidente de la Région BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ, Marie-Guite DUFAY, le Frère Renaud ESCANDE, administrateur des Pieux Établissements de France à Rome, et le délégué régional de la Fondation de France, Jean Christophe Bonnard. La cheville ouvrière de cette manifestation est l’association des « Amis de Saint-André et Saint-Claude des Francs-Comtois de Bourgogne à Rome présidée par Louis de BROISSIA, en lien avec l’ambassade de France.

Au cours de la célébration, une relique de St Claude fut offerte et déposée par Mgr GARIN accompagné du maire de St Claude, Jean Louis MILLET.

La célébration fut suivie d’un concert avec au programme des œuvres de Ravel et Messiaen, puis d’une réception proposée par l’ambassade de France à la Villa Bonaparte.

Photographies

- Extérieur de l'église

- Intérieur de l'église

- Les célébrants, avec remise d'une relique de Saint Claude au recteur de l'église

- Madame Marie-Guite DUFAY parmi l'assemblée

- Mgr J.L. GARIN Évêque de St Claude, Don BREDA, Recteur de l'église, Mr MILLET, Maire de St Claude - Remise des armes de St Claude au Recteur de l'église

L’histoire de St André et St Claude des Francs Comtois

Peu de Franc-Comtois connaissent cette église qui fut si chère à nos ancêtres des siècles passés. Elle est située dans le centre historique de Rome non loin de la Trinité des Monts et à proximité de la Via Borgognona qui n'est autre que la rue des Francs-Comtois, très nombreux au 17ème et au 18ème siècles à Rome.

De façade classique, elle est placée sous le vocable des deux saints protecteurs de la Franche-Comté, Saint Claude et Saint André, dont les statues ornent la façade. L'histoire de ce lieu est liée très intimement à l'histoire de notre province. C'était à l'origine un oratoire acquis en 1652 par la Confrérie de Saint Claude des Bourguignons de Franche-Comté. Cette confrérie, créée par trois prêtres de Salins et Poligny, se recrutait uniquement parmi les nationaux de Franche Comté vivant à Rome et était ouverte aux citoyens de Besançon (ville d'Empire). A côté de l'église, la Confrérie créa un « hospice » qui avait pour mission d'accueillir gratuitement pendant trois jours tous les Francs-Comtois venant à Rome en pèlerinage. Cet hospice fut créé grâce au legs d'un bourgeois de Montarlot lès Champlitte installé à Rome.

La Franche-Comté sortait alors de la Guerre de Trente ans (1618-1648), au cours de laquelle la France alliée à la Suède, aux Pays-Bas et aux princes protestants allemands faisait la guerre contre l'Empire puis l'Espagne. La Franche-Comté était doublement visée : elle faisait partie de l'Empire et son comte était en même temps roi d'Espagne. Elle fut ravagée à plusieurs reprises par les Français, les Suédois et les Allemands à la solde de Louis XIII et perdit, du fait de la guerre, des nombreux massacres et des famines organisées par Richelieu, les 2/3 de sa population. Beaucoup de Comtois s'étaient exilés, dont des milliers dans les Etats italiens, en particulier à Rome. Lucien Febvre chiffre à 10 ou 12 000 le nombre de Comtois vivant à Rome à l’époque...

La petite église d'origine, située piazza San Silvestro /San Claudio, fut détruite en 1728 par la Confrérie et une nouvelle église, toujours sous le même vocable, fut construite sous la direction de l’architecte Antoine DERIZET. C'est la belle église actuelle. Sur sa façade on peut lire la devise latine suivante : COMITATUS BURGUND. SS. ANDREÆ AP. ET CLAUDIO EP. NATIO DIC. (Le Peuple du Comté de Bourgogne a dédié cette église à Saint André, apôtre, et à Saint Claude, évêque).

Outre la Franche-Comté, de nombreuses nations européennes, grandes et petites, avaient ou ont encore leur représentation et leur église à Rome, capitale de la chrétienté. C'était le cas de la France, bien sûr, avec Saint Louis des Français, mais aussi d'autres moins connues, et qui existent encore : Saint Nicolas des Lorrains et Saint Yves des Bretons.

Les confréries pieuses et charitables qui les animaient étaient composées d’ecclésiastiques, de banquiers, de commerçants. Elles accueillaient les pèlerins de leur pays. Montaigne qualifiait ainsi Rome de « Ville métropole de toutes les nations chrétiennes ».

Après la conquête de la Franche-Comté par la France (Traités de Nimègue 1678), l'église fut administrée par le curé de Saint-Louis des Français et pour bien y montrer qui commandait, on y apposa l'inscription suivante : QUICUMQUE ORAVERIT PRO REGE FRANCIÆ HABET DECEM DIES DE INDULGENTIA, A PAPA INNOCENT. IV (Quiconque prie pour le roi de France a dix jours d'indulgence accordés par le pape Innocent IV) ...

Mais l'histoire de l’église ne s'est pas terminée avec l'annexion par la France : en 1793, sous la Révolution, l’église Saint-Claude et sa confrérie sont regroupées par le pape avec les autres églises nationales dépendant de la France (Saint-Nicolas des Lorrains, Saint-Yves des Bretons, Saint-Louis des Français, et le couvent royal de la Trinité des Monts. Cet ensemble deviendra « Les Pieux établissements de la France à Rome et à Lorette » et sera rendue à la France en 1816 avec le retour de la monarchie.

Depuis, à la suite de différents traités et de nombreuses vicissitudes, les Pieux Établissements sont placés sous l’autorité de l´Ambassadeur de France près du Saint-Siège. L´Ambassadeur est assisté, pour la surveillance de l’administration temporelle, de douze Français notables domiciliés à Rome, ecclésiastiques pour une moitié, laïcs pour l’autre, formant une assemblée consultative dite Congrégation générale, qui se réunit sous sa présidence. La mission des Pieux Établissements est l'accueil des pèlerins francophones à Rome. Elle est aussi culturelle.

En parallèle de cette riche histoire, Saint Claude des Francs-Comtois connut également une autre vie. Elle fut confiée en 1886 à la congrégation du Très Saint Sacrement et l’on y pratiquait l’adoration perpétuelle.

Pour les Francs-Comtois modernes, qui ne connaissent plus ou peu l'histoire, sa dénomination la « dessert ». Elle est en effet aussi appelée St Claude des Bourguignons. Or comme nous l'avons expliqué plus haut, son histoire n'a rien à voir avec la Bourgogne actuelle. Pendant des siècles, alors qu'elle était d’Empire, la Franche-Comté a revendiqué son titre de terre bourguignonne, hérité des anciens royaumes bourguignons, s'opposant ainsi au duché de Bourgogne. Cette frontière entre les deux Bourgognes a toujours existé, y compris sous les quatre grands ducs dont les terres étaient à cheval sur l'Empire et le Royaume. Cette confusion est encore entretenue, à dessein, il suffit de regarder la façade de l’église : à droite du portail, il est difficile de ne pas remarquer le blason d’une région qui n’est pas la nôtre : la Bourgogne-Franche-Comté…

Il est étonnant que cette église si particulière ne soit pas l'objet des visites et des pèlerinages des diocèses de Franche-Comté. Elle devrait évidemment faire partie des lieux que proposent nos pèlerinages diocésains. Et ce, d'autant plus qu'elle est située au cœur de Rome, dans sa partie la plus riche en histoire et en monuments.

Dans tous les cas, n'oubliez pas votre histoire : inscrivez-la dans les adresses à visiter absolument lors de votre prochain voyage à Rome.

Pierre MIDOL

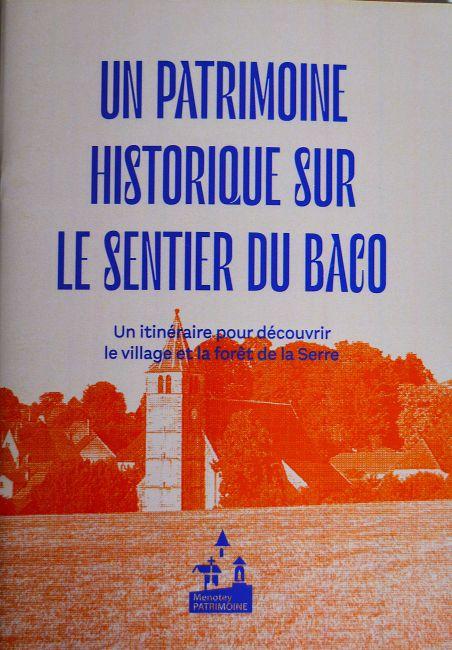

Le patrimoine rural : un exemple à suivre, Menotey (Jura)

L’association « Menotey-Patrimoine » vient de publier un fascicule qui met en valeur l’œuvre accomplie chaque jour pour maintenir le patrimoine local et le faire connaître. Un itinéraire est proposé, ayant comme fil conducteur le baco , nom d’un cépage local. Menotey fut en effet, pendant des siècles, renommé pour son vignoble. Dans cette brochure, richement illustrée, le lecteur découvre en même temps les paysages, les rues du village, les maisons anciennes, l’histoire locale, les faits et gestes. Le circuit fait découvrir tour à tour l’église Saint-Pierre, les maisons vigneronnes, le fameux Dieu de pitié (datant de 1556), la maison dite du Crapaud, les sources et fontaines, les stèles funéraires mais aussi les alentours, dont la forêt de la Serre, et quelques personnages ayant marqué l’histoire du village, comme Aubry Lere, ayant vécu entre 1400 et 1484, un des officiers du duc de Bourgogne. Cette brochure, agréable à lire, donne envie d’aller se promener à Menotey.

Depuis une dizaine d’années, nous déplorons tous une dégradation du patrimoine dans les villages comtois. Espérons que l’exemple de Menotey sera suivi, pour le plus grand bonheur des générations à venir.

On peut se procurer Un patrimoine historique sur le sentier du baco (5 euros), en contactant Jean-Marie de Lamberterie, association Menotey-Patrimoine, rue de l’Oberlin, 39290 Menotey

Fouilles archéologiques à La Châtelaine (39)

La récente campagne de fouilles a fait l'objet d'un rapport :

Méloche (dir.), et al. 2024

MELOCHE (C), BILLOIN (D), BOUQUET (E), CHEVALIER (A), GILLE (T), GODE (P), GUYOT (S), JOAN (L), PORTET (N), RICARD (H) Le Château de La Châtelaine : évolution d’un îlot de bâtiments de la fin du XIIIe s. aux premières années du XVIe s., campagne de fouilles 2021, bilan final 2021 d'opération de fouille archéologique triennale, Besançon, SRA Bourgogne Franche-Comté, 2024, 647 p, 195 fig. 48 tab.

Le rapport de fouilles peut être consulté et téléchargé sur le site d'Academia à l'adresse suivante :

Le Château de La Châtelaine

Résumé détaillé ci-dessous.

Résumé du rapport de fouilles de La Châtelaine

Le bourg castral de La Châtelaine : mutations et permanence

Le bourg castral de La Châtelaine, dans le département du Jura, est implanté sur un caisson effondré dominant de 220 m le fond de la Reculée Des Planches-près-Arbois. Le territoire communal est bordé au nord-est par la forêt des Moidons. Pour la période médiévale, la particularité de la seigneurie de La Châtelaine est d’appartenir au domaine comtal jusqu’au début du XVIIe siècle [1] où elle est donnée en fief à la famille Marchant par les Habsbourg.

Depuis 2019, la fouille d’un ilot situé dans la partie nord du bourg castral, menée sur 725 m2, a pu mettre en évidence que ce site de hauteur a été fréquenté par l’homme à partir du Néolithique moyen. Du mobilier datant de la Protohistoire a également été mis au jour. Mais la première occupation réellement pérenne date du bas Empire. Du IIIe siècle au IVe siècle. ap. J.C, un castrum aurait été édifié à l’emplacement du futur bourg castral comme le prouvent la découverte de charbons de bois datés entre 272 et 360 ap. J.C, de 7 monnaies frappées vers 270-337 ap. J.C, de tessons de céramiques ainsi que plus de 219 kg de fragments de tuiles antiques. Le site est réoccupé à partir du VIe siècle jusqu’à la fin du siècle suivant. Là encore, tessons de céramiques et de verres, fragments de vases en pierre ollaire, attestent de la présence d’un site de hauteur très probablement fortifié pour la période du haut Moyen-Âge. Si le mobilier archéologique datant de ces deux périodes est fréquent à l’emplacement des bâtiments fouillés, leur construction a totalement détruit toutes les structures antérieures (Doc 1).

La fouille triennale a mis en évidence la construction dans la seconde moitié du XIIIe s., à l’emplacement de petites carrières exploitées à la fin de l’Antiquité tardive, d’un bâtiment d’habitation, orienté nord/sud parallèlement au rebord de la falaise. Construit en moellons équarris à tête dressée liés par un mortier de chaux gras abondant, il avait une longueur de 25,89 m pour une largeur de 11,38 m. (Doc 2) Un sol de travail, attenant à ce bâtiment, a pu être daté par la présence d’un petit dépôt monétaire de 31 deniers enfouis vers 1264. La couverture de bâtiment était, dans un premier état, en lauzes, mais la présence de deux centaines de clous de tavaillon atteste de reprises tardives, partielles et à moindre coût de la toiture. Dans un premier état, qui recouvre tout le XIVe siècle, le rez-de-chaussée se composait de deux pièces communiquant entre elles par deux portes percées dans un mur de refend portant pignon. Cinq portes permettaient la communication vers l’extérieur dont trois s’ouvraient dans le mur gouttereau nord. À l’est, le bâtiment était bordé par une cour couverte d’un toit en appentis.

Le bâtiment est entièrement repris au XVe siècle : au rez-de-chaussée on réalise deux habitats indépendants en bouchant toutes les communications intérieures.

À l’emplacement de la porte centrale, on édifie de chaque côté des parements de son comblement une cheminéeavec un conduit en tuf calcaire et un foyer ouvert. Á l’ouest de la grande pièce occidentale, est adossée une forge comme l’ont montré des découvertes de battitures dans les tamisages de deux niveaux d’occupation. Au sud-ouest, vient s’adosser un bâtiment de stockage pourvu d’un sol en terre battu d’une épaisseur d’une quinzaine de centimètre. Dans la partie nord de l’ancienne cour, est édifié un petit cellier communiquant avec le nouveau logement oriental au moyen d’une porte percée dans le pignon. Dans la seconde moitié du XVe siècle, un petit bâtiment à la fonction inconnue viendra s’adosser au sud contre le mur gouttereau de la pièce orientale. Son utilisation sera de courte durée car tout son extrémité orientale sera détruite par la construction d’un enclos en pierre sèche dont l’ouverture au sud-est donne sur la rue provenant de la tour-porche.

La nature basique, voire neutre, du sol a permis la conservation d’un très important mobilier métallique (1094 objets) très bien conservé concernant les domaines du transport, domestique (ameublement), de la production (élevage, agriculture, artisanat), militaire (armement offensif et défensif) (Doc 3). Notons la découverte dans une cache, située à 50 cm à l’ouest du petit dépôt monétaire, d’un pichet en étain archéologiquement complet restauré et étudié par le laboratoire LandArc. Il est daté de la première moitié du XIVe siècle (Doc 3).

Le terrier de 1460, rédigé pour Philippe le Bon, ne mentionnait que quatre censitaires, regroupés dans un seul îlot, résidant dans le bourg castral. L’ancien four banal n’est plus entretenu : « pour ce que au bourg dudit chastel a peu d’habitant » (ADD 1B 322). Les quinze autres censitaires ont leur maison édifiée à l’emplacement du village actuel où ils bénéficient d’un autre four banal. Seuls l’église et son cimetière demeurent dans l’ancien bourg castral. Le château est également en mauvais état. La fouille a montré que les derniers occupants du grand bâtiment, simples artisans et agriculteurs, ont stocké tout un ensemble d’objets en fer qui a pu être récupéré sur le site castral comme un brassard d’armure. Ils disposaient et d’un monnayage abondant mais de faible valeur car constitué principalement de fausses monnaies imitant des monnaies flamandes frappées à la fin du XVe siècle.

[1] Le 14 décembre1604, un traité est passé entre Isabelle d’Autriche et Philippe Marchand au sujet de la seigneurie de La Châtelaine (ADD 1B 580). Ce dernier est qualifié de « gentilhomme de l'archiduchesse Isabelle » (Rousset). En octobre 1625, Philippe Marchand, « escuyer, seigneur de La Châtelaine », demande la destruction du vieux château pour en récupérer les pierres. (ADD B 2373).

Don de la tibériade de Mantoche

M. Régis Bressand a offert aux Archives départementales de la Haute-Saône la tibériade de Mantoche qu'il possédait.

L'étude de cette tibériade est parue dans le Tome 4 des Tibériades du Comté de Bourgogne, collection d'ouvrages éditée par Franche-Bourgogne.

La tibériade de Mantoche pourra donc désormais être présentée lors d'expositions.

Le bouclier de parade du Musée de Dole

Le Musée des Beaux-Arts de Dole a fait restaurer le bouclier de parade, qui est présenté dans l'ouvrage relatif au bicentenaire du musée.

Ce bouclier en bois, daté du XVIe siècle est installé en collection permanente dans un caisson climatique qui permet de garantir un taux d'hygrométrie stable, et donc sa bonne conservation à long terme.

Le Bregin dit Raisin de Besançon, un cépage retrouvé par Max André (Résumé d’un article à paraître)

Article en pdf ici

Le cépage "bregin" a enfin été retrouvé

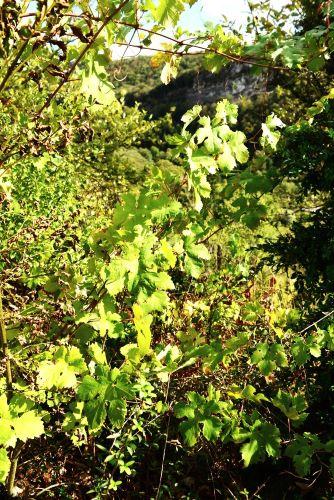

Le "bregin" à Avannes

La culture de la vigne était autrefois la principale activité économique de Besançon. Parmi les cépages cultivés à Besançon, il y avait le "blanc gentil", le "noirin", le "grappenans" et surtout le "bregin", qui est ainsi décrit vers 1590 par Jehan Bauhin, botaniste et médecin du comte de Montbéliard : "Les vignes de cette espèce sont fertiles lorsqu'elles sont cultivées dans les lieux chauds et pierreux où la terre ne manque pas de profondeur et où ne peuvent pas parvenir les vents d'Orient. Cette vigne résiste mieux aux intempéries du premier printemps et de l'été que la plupart des autres vignes. Dans ces conditions favorables elle produit de grands raisins à grains ronds, noirs. Son raisin est moins agréable à manger que les autres, à moins qu'il ne soit conservé suspendu jusqu'à la fête de Noël. Il donne un vin épais, rouge, susceptible de conservation quoique moins bons que d'autres, mais il est plus abondants."

Récemment, le botaniste Max André a fait une découverte exceptionnelle. Président de la société botanique de Franche-Comté, vice-président du Conservatoire botanique National de Franche-Comté et ampélographe, il s'intéresse depuis longtemps à l'histoire des cépages franc-comtois. Depuis une dizaine d’années, il était sur la « piste » du bregin, ce cépage typiquement bisontin considéré comme disparu. Il en a enfin retrouvé un pied, non pas sur la colline de Bregille (dont le nom se rapproche un peu du bregin) mais sur le finage de la commune d'Avannes.

Max André prépare, avec deux amis ampélographes, un article scientifique relatant cette belle découverte.

Nous lui adressons toutes nos félicitations.

Paul Delsalle

Fouilles archéologiques à l’église de Chatel (Jura)

Gizia (Jura

Fouilles archéologiques à l’église de Chatel (Jura) : de nouveaux indices pour éclaircir son histoire

Durant une semaine, les archéologues de l’INRAP, missionnés par la DRAC, ont effectué des fouilles aux alentours de l’église. Avec de belles découvertes à la clef !

Au départ : la nécessité de faire des travaux

La commune de Gizia, au sud du Jura est dotée de deux églises, dont Saint-Etienne de Chatel, église romane située sur une colline qui domine la Bresse. Une charge conséquente pour cette petite commune de 230 habitants, d’autant que Saint-Etienne de Chatel, classée à l’inventaire des monuments historiques, nécessite d’importants travaux d’entretien et de préservation. Une association pour la sauvegarde de Saint-Etienne de Chatel (l’ASSEC) œuvre pour faire connaître l’église et trouver des sources de financement pour sa restauration. Les murs en particulier sont très humides, imposant la mise en place d’un drain pour les eaux pluviales. La DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) a récemment prescrit l’organisation de fouilles archéologiques, nécessaires avant d’entreprendre les travaux. Une équipe de l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP) a donc été missionnée, et est intervenue sur le site entre le 6 et le 12 mars 2023.

Les sépultures de deux Jurassiens d’il y a environ mille ans

L’équipe de l’INRAP était composée de David Billoin, responsable de recherches archéologiques et docteur en archéologie du Moyen-Âge, spécialisé en particulier dans les églises, et de Jérémy Maestracci, anthropologue. Un anthropologue pour venir fouiller le sol au pieds des murs ? « Oui, explique David Billoin, car durant le Haut Moyen Âge il était d’usage d’être enterré très proche des murs de l’église, un emplacement considéré sacré. Nous avions donc des soupçons sur les découvertes que nous pourrions faire sur place… » Soupçons confirmés : après trois jours de fouilles, au pied du mur Sud, deux sépultures ont été découvertes. « Le premier squelette est vraisemblablement celui d’une femme, sans doute une jeune adulte. Les corps ont été enterrés directement en terre, et recouverts d’une planche. Cela semble indiquer des pratiques datant du 9e au 12e siècle. » Une datation au carbone 14 sera effectuée pour préciser l’âge de ces habitants de Gizia, qui ont donc environ 1000 ans. Détail remarquable : au-dessus de la tête du second squelette, un linteau en pierre a été disposé, à la fondation des contreforts. « On suppose donc que, lorsque les contreforts sont construits, les artisans redécouvrent les sépultures : cette manière de les contourner, en disposant ce linteau afin que les fondations ne reposent pas directement sur le corps, témoigne d’un respect certain, mais distant. On ne construit pas directement au-dessus de la sépulture d’un parent ou d’un grand-parent… Il y a donc vraisemblablement plusieurs générations entre les

Fondations et tombe (cliché Constance Moretti)

deux personnes enterrées là et les travaux de l’église. », expose David Billoin. Les ossements ont été identifiés et photographiés, avant d’être transportés et conservés à l’INRAP. « Il s’agit d’un matériau de recherche précieux, si quelqu’un souhaite à l’avenir mener une thèse sur Chatel par exemple. »

Ce qu’on sait de l’église et de son histoire

D’autres découvertes, liées au bâti, ont également été faites : « Nous avons identifié des pierres de réemploi dans les fondations romanes de l’église, venant d’un bâtiment encore plus ancien, qui avait connu un incendie ». Par ailleurs, les archéologues ont été surpris de la profondeur à laquelle s’enfoncent les fondations côté Nord, jusqu’à plusieurs mètres. « C’était insoupçonnable depuis la surface. »

Ces fouilles permettent de renouveler l’histoire du bâtiment. Le premier écrit mentionnant l’église, en l’an 974, est un acte de donation signé du sire de Coligny Manassès III remettant l’église de « Chastel-Chevrel » à l’abbé du monastère bénédictin de Gigny. « Il n’est cependant pas rare que l’existence physique d’un lieu précède sa mention dans les textes. A partir des observations faites sur place et des analyses, on saura apporter plus d’éléments sur son histoire », précise Dominique de Saint-Léger, président de l’ASSEC. L’église avait déjà auparavant révélé plusieurs aspects remarquables, dont une pierre ornée d’un poisson sculpté. L’INRAP va désormais rédiger un rapport, qui sera déterminant pour la suite des travaux. L’ASSEC continuera quant à elle de promouvoir les richesses historiques de l’église. De plus amples informations peuvent être consultées sur le site www.assecjura.fr.mu

Constance Moretti

Restauration du moulin de la citadelle de Besançon

La Ville de Besançon a pour projet de mettre en valeur le moulin de la citadelle de Besançon, un des seuls témoins de la vie quotidienne dans la forteresse, qui date du XVIIIe, et qui est méconnu du public . Il est très rare d’avoir un moulin de cette époque aussi bien conservé, mais il y a quand même quelques parties à restaurer et des parties manquantes à reconstituer. Le service Valorisation concerné va travailler avec des compagnons pour la restauration et avec des élèves du Lycée du bois de Mouchard pour les parties manquantes.

Pour contribuer au financement de cette opération en faisant participer le public, nous avons créé un kit tout prêt de préparation de pain, avec les farines utilisées à l’époque pour le pain des soldats : seigle, épeautre, froment. Ce pain est facile à faire, à la cocotte. Nous le vendons 15 euros car 10 euros sont reversés pour la restauration du moulin. Il paut être acheté en ligne sur le site de la Citadelle, à la boutique de la Citadelle, à la patisserie de la Citadelle Grande rue et à la boutique de l'Office de tourisme.

Personne à contacter :

Gaëlle CAVALLI,

Docteur en histoire spécialité archéologie, Conservateur du patrimoine,

Responsable du service Valorisation du Monument Vauban

Tél. 03 81 87 84 38

gaelle.cavalli@citadelle.besancon.fr

Arbois, Poligny, Salins : archives et patrimoine

Pour la journée d’étude organisée à Salins (Jura) le samedi 14 mai , les participants venaient non seulement de Franche-Comté mais aussi de Champagne, de Belgique, du canton de Fribourg, du Valais, du Luxembourg, etc. Et beaucoup d‘entre eux dressaient le même constat : Salins bénéficie d’un écrin géographique exceptionnel. Quel cadre ! Quel paysage de qualité !

Et tous ont découvert un patrimoine monumental dont l’intérêt dépasse largement le Jura. La vieille ville possède un charme indéniable : il faut parcourir les rues et les ruelles qui montent vers le quartier Saint-Maurice ou les environs de la collégiale Saint-Anatoile, pour découvrir les jardins et les vieux murs chargés d’histoire. Il faut longer le cours de la Furieuse pour percevoir l’âme de la ville, née des sources salées qui ont fait la fortune de Salins et sa réputation européenne.

Quel potentiel, aussi ! Que d’immeubles ou de « maisons » (Chalon, Poupet, etc.) à faire revivre ! Salins pourrait jouer la carte du patrimoine historique comtois. Par exemple, l’ancien couvent des Clarisses, qui abrite une bibliothèque de premier ordre, mérite d’être connu et animé. Salins, « cité du livre ». C’est à Salins que fut imprimé le premier livre et que fut fondée la première bibliothèque publique en Franche-Comté.

Pourquoi ne pas regrouper à Salins les fonds des archives des trois villes du « Triangle d’or » (Arbois, Poligny, Salins) pour qu’ils soient enfin mis en valeur et accessibles aux chercheurs locaux ? Chacun sait que les services départementaux d’archives sont maintenant submergés par des tâches administratives liées à la documentation contemporaine. Rassembler à Salins ces trois ensembles, qui appartiennent à chacune des trois villes, permettrait de soulager les Archives départementales du Jura.

L’ancien hôpital, qui sera bientôt disponible, pourrait devenir l’écrin merveilleux de cette « Maison du Livre et des Archives » proche de la grande saline. On imagine fort bien que les associations culturelles, historiques, scientifiques, pourraient y implanter leurs sièges et s’y réunir agréablement.

Paul Delsalle